1)最古の福音書と二資料仮説

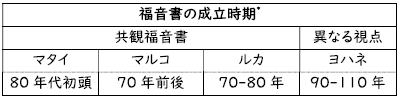

ⅰ.聖書の成立時期(想定)

西暦70年とはローマ帝国によりエルサレムが陥落した年、所謂(いわゆる)、エルサレム神殿崩壊の年です。尚、一般にマルコ福音書の成立が70年前後であると言われるのは、「神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた」という記述に神殿崩壊を読み込むか否かにより違います(マルコ15:38)。

(*)成立年代に関してはフランシスコ聖書研究所訳『聖書』より。

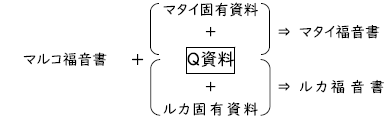

ⅱ.二資料仮説の図解

ⅲ.二資料仮説

二資料仮説(二源泉説)からマルコは福音書というイエスの物語を最初に書いた人物であると考えられています。共観福音書間のすべての節を比較検討した結果、

① マルコ福音書には全部で661の節がある。そのうち630の節の内容がマタイとルカにも見られる。その共通部分はマタイで58%、ルカで41%である。

② マルコと共通していない部分(マタイで42%、ルカで59%)をそれぞれ比較すると両者に共通しているものが235の節を占めている。このことから、マタイとルカが文書化された資料、即ちQ資料に拠っていると考えられる。

③ マタイとルカのそれ以外の部分は、それぞれ固有の資料(ないし伝承)に拠っていると考えられる。

という分析結果が得られます。このことから福音記者であるマタイとルカは自分たちの福音書を書くためにマルコ福音書とQ資料を基礎としてそれぞれ独自に知り得た固有資料をもとに福音書を編集したとする説が二資料仮説と呼ばれるものです*。このことから共観福音書間で中核となるマルコ福音書が最古のものであるとの仮説が成り立つのです。

(*)小林稔「福音書問題」『聖書学の方法と諸問題』日本基督教団出版局、1996年、300頁、参照。

2)福音記者マルコについて

福音書を最初に書いたのがマルコとすれば、彼はどのような人物であったのでしょうか。マルコ福音書にはそのことについて何も書かれていません。明らかなことはこの福音書の写本や文献には古くから「マルコによる」という表題が付いているということです*1。確かにこの福音書の著者をペトロの同伴者であるとする伝承はギリシア教父の著作のなかに見られます*2。しかし二・三世紀の教会の伝承は結局のところヒエラポリスの司教パピアスの書物『主の言葉の解釈』(130年頃、但し現存しない)に基づくものであり、独自の証言としての価値をもつものではありません*3。そもそも聖書に含まれる文書として正典となるためにはそれが使徒の書いた文書、乃至(ないし)、使徒に直接接した人々が自分の意見ではなく使徒の意見を忠実に再現したものであると評価されることが必要です*4。このことによりギリシア教父はペトロの手紙(Ⅰペトロ5:13)に於ける「マルコ」を福音書の著者であるマルコと同一視して当該福音書の権威を確立しようとしたと考えられます。また福音書の著者マルコをパウロの同行者(フィレモン1:24;コロサイ;4:10;Ⅱテモテ4:11)として、あるいはマルコという名で呼ばれていたヨハネ(使徒12:12; 13:5-13; 15:37f)として考えることも同じ理由によるでしょう。

著作の時についても同様に確かなことは何も言えません。マルコ福音書に紀元70年のエルサレム崩壊の出来事を読み込むか否かで年代の推定が異なってきます。さまざまな学説がありますが、Q資料からの引用と考えられる箇所にエルサレム崩壊を暗示する言葉を見出せないことから70年以前、または1世紀中頃からユダヤ戦争(66-70年)までの期間に漸次的に成立したとする考えが説得力をもちます*5。また成立場所についてもやはり正確には分かりません。ローマともエジプトのアレクサンドリアとも言われることもありますが、確かなことはガリラヤ地方の名を具体的に記述してイエスの活動を描いているということです。

(*1)フランシスコ会聖書研究所『マルコによる福音書』フランシスコ会聖書研究所、1976年、5頁、参照。

(*2)殉教者ユスティヌス(100‐165年)、エイレナイオス、カルタゴの司祭テルトゥリアヌス(150/160‐230年頃)、アレクサンドリアの神学者クレメンス(150‐215年頃)、同市出身の神学者オリゲネス(185‐254年頃)といった学者たち。

(*3)川島貞雄『マルコによる福音書』日本基督教団出版局、1996年、26頁、参照。

(*4)田川建三『書物としての新約聖書』勁草書房、1997年、163頁、参照。

(*5)佐藤研「Q資料」『聖書学の方法と諸問題』日本基督教団出版局、1996年、284頁、参照。

3)Q資料

福音書の中で描かれているイエスの生涯を通じた様々な出来事は、それが書かれる以前に存在したQ資料と呼ばれる資料や民衆に残るイエスに関する諸伝承に基づいていると考えられています。Q資料の学問的名称は「言葉資料」と呼ばれるものですが、便宜上Q資料(Qはドイツ語の「Quelle」〔資料〕を意味する)とあだ名がつけられています。この資料には福音書のような物語や対話討論はあまり含まれていないと想像されています。つまりほとんどイエスの言葉だけをその話された具体的状況から切り離して格言風の独白として列挙した謂(い)わばイエス語録であると考えられています*。しかしこの資料は現存するものではなく、あくまでも学問上の仮説資料であることに注意しなければなりません。

(*)田川建三「共観福音書」『聖書の世界』第5巻、講談社、1974年、301頁、参照。