Now on the first day of the week Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb.(John 20:1 RSV)

週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして、墓から石が取りのけてあるのを見た。(ヨハネ20章1節 新共同訳)

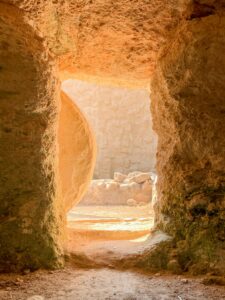

Easter(復活祭)はイエス・キリストが復活されたことを記念する日です。Oxford English Dictionary(以下O.E.D)には”One of the great festivals of the Christian Church, commemorating the resurrection of Christ, and corresponding to the Jewish passover…”(キリストの復活を記念するものとしてキリスト教会における最も大事な祭りの一つであり、ユダヤ教の過ぎ越しの祭りと時を同じくする―私訳)と書かれています。

O.E.Dが触れているthe Jewish passoverとはエジプトにおいて奴隷状態にあったイスラエル人が神の力によって解放されたことを記念する祭りです。主のみ使いがエジプト全土の長子を滅ぼした時、子羊の血を入り口の柱と鴨居に塗ったイスラエル人の家は「過ぎ越した」のでした。

The blood shall be a sign for you, upon the houses where you are; and when I see the blood, I will pass over you, and no plague shall fall upon you to destroy you, when I smite the land of Egypt.(Exodus 11:13 RSV)

あなたたちのいる家に塗った血は、あなたたちのしるしとなる。血を見たならば、わたしはあなたたちを過ぎ越す。わたしがエジプトの国を撃つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばない。(出エジプト記12章13節 新共同訳)

ところで、クリスマスといえば12月25日と決まっていますが、Easterの場合は”it is observed on the first Sunday after the calendar full moon…”(O.E.D;暦上での満月の後の最初の日曜日―私訳)ということになります。岩波キリスト辞典によると「ニカイア公会議(325年)の決定に基づき、春分後の最初の満月の次の日曜日とすることが定着した」(p.968)とのことです。

Easterという言葉がゲルマン神話の女神Eostreに由来することは良く知られていますが、Eostreとは”a goddess whose festival was cerebrated at the vernal equinox”(O.E.D;春分に祭儀が祝われる女神―私訳)を指しています。

私事になりますが、だいぶ以前、仕事でロンドンに1月上旬から6月一杯まで長期出張をしたことがあります。真冬のロンドンは雪こそ降らないもののどんよりとしかもじめじめした曇天の日々が続き本当に気の滅入る思いでした。

ところが3月中旬、ちょうど the vernal equinox(春分の日)の頃になると漸く日光が雲間から指すようになる日も増え、長く暗かった冬の終わりを感じることが出来るようになりました。その時に「北ヨーロッパの人たちにとってEasterというのは本当に春の訪れ、新しい命の芽生えを実感するときなんだなあ」と改めて思った次第です。

Lift your glad voices in triumph on high,

For Jesus hath risen, and man shall not die.

Vain were the terrors that gathered around Him,

And short the dominion of death and the grave;

(Hymn ”Lift your glad voices” 1st verse)

よろずの民よろこべや

主イエスの隠府(よみ)にかちませば

死のちからはや失せはて

ひとのいのちのかぎりなし

(讃美歌151番1節)